花开敦煌,情驻师大

敦者,大也;煌者,盛也。两千多年前,人们把美好的时光、惊艳的艺术都封存在大漠敦煌里。“敦煌守护神”常书鸿和女儿常沙娜将毕生奉献给了敦煌艺术。

早在50年代初,受吕斯百先生的邀请,常书鸿来到西北师范学院美术系讲学,系统介绍了敦煌艺术。1958年,在西北师范学院艺术系基础上扩建了兰州艺术学院,常书鸿兼任院长之后亲自执教,成立了“常书鸿画室”,并从多所高校“挖”来德艺双馨的教师壮大师资队伍。1962年,兰州艺术学院撤销,美术系的大部分教师都随常书鸿进入甘肃师范大学(今西北师大),为学校的美术教学的发展奠定了基础。

常沙娜先生是我国杰出的设计家、教育家、艺术家,她未获一纸大学文凭,却曾执掌中央工艺美术学院十多年,带领中央工艺美院走上国际舞台。

5月19日,常沙娜先生受邀莅临西北师范大学作了《花开敦煌——我一辈子的事业》的主题分享,和师生们一起回顾了她的传奇人生和与敦煌的一世情缘。

据常沙娜教授回忆,当年她的父亲常书鸿先生第一次来到敦煌,一进石窟就惊讶于眼前的景象,洞窟中的壁画和彩塑如此了不起,在欧洲根本看不到的壁画,随即下定决心要一辈子扎根在敦煌。

常沙娜,女,1931年3月生于法国里昂,自幼随父常书鸿在敦煌临摹壁画。

常沙娜教授长期从事中国古代壁画及传统装饰图案的研究和临摹,并结合现代装饰图案设计的创新需要,进行了多方面的、具有中国传统风格和现代装饰特点的创作设计。

(图为西北师范大学赠送馆藏作品给常沙娜教授)

“敦煌守护神”常书鸿先生的女儿常沙娜来到西北师大。

在大漠孤烟中,我修行着自己艺术人生中第一阶段没有学历的学业,六十多年后的今天,再看到自己十几岁的临摹作品,我依然会怦然心动:少年纯真的激情融入艺术殿堂神圣的氛围,会迸发出多么灿烂的火花!

-----常沙娜

力

彑

--

《我永远是敦煌的女儿》

----本文据常沙娜采访实录改编

夂小

“我永远都是敦煌的女儿 。” ----常沙娜

敦煌-缘起

对我不熟悉的人很容易附会“沙娜”二字有“沙漠与婀娜多姿”之意,因为我和父亲一样,在沙漠深处的莫高窟生活了很多年。

其实,“沙娜”系法文“Saone”的音译,而“La Saone (索纳)”是从法国城市里昂流淌而过的一条河。

父亲与敦煌的结缘,源于1935年某一天在塞纳河边的一场“邂逅”。

我相信,冥冥之中有一种力量在指引父亲走向敦煌。

1927年,父亲常书鸿去了法国,进入里昂中法大学学习。父亲喜欢在巴黎散步,一天当他溜达到塞纳河边的旧书摊时,不经意发现了一部由6本小册子装订成的《敦煌图录》。那一刻,父亲的魂儿就被勾走了。

人生的转折始于1936年秋。常书鸿后来回忆说,他当时倾倒于西洋文化,而且曾非常有自豪感地以蒙巴那斯的画家自居,直到在塞纳河畔的旧书摊上发现了敦煌石窟图录,深深为祖国的文化历史折服,便决定义无反顾抛弃法国的一切,回国寻访敦煌那富藏中国千古艺术珍宝的秘境。不久,还不会讲中国话的沙娜随同母亲飘洋过海与父亲团聚。

“我叫沙娜,敦煌又名沙洲,或许这也是冥冥之中注定的缘分。”这份缘让她打儿时起就跟随父亲深入茫茫沙漠,终生与敦煌石窟里婀娜多姿的飞天为伴。

“沙娜,不要忘记你是敦煌人。” ——常书鸿敦煌-守护

我在敦煌石窟中度过了青春年华。

12岁那年,我跟随父亲走进了茫茫沙漠,走进了神奇的敦煌石窟。

初到敦煌时,一家人住在莫高窟崖壁下的破庙里,桌、椅、床都由土堆成。没有电,晚上点的是油灯。滴水成冰的屋里也没有任何取暖设备。住所的周围被戈壁包围,最近的村舍也在几十里外。

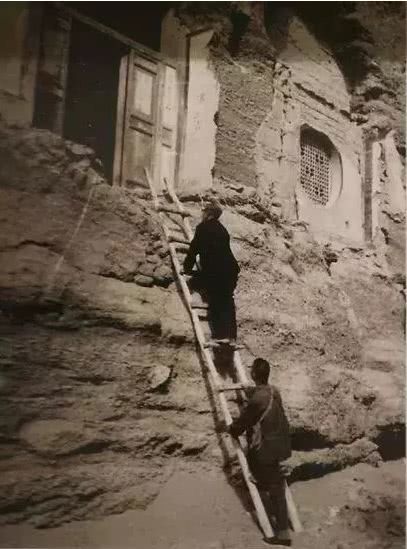

没有人力,缺乏经费,我们自己搭脚手架,修简易栈道,进洞要连爬带跳,从危栏断桥上匍匐前进。洞中幽暗,没有照明器材,父亲就在小凳上工作,一手举小油灯,一手执笔,照一下,画一笔。

生活虽艰辛,但洞窟编号、内容调查、美术临摹从未间断。就这样,到1948年,父亲带领研究所完成了“历代壁画代表作品选”等十几个专题,共选绘摹本800多幅,为敦煌资料的调查、积累打下了坚实基础。

父亲曾写道:“敦煌苦,孤灯草菇伴长夜。”他苦行僧一般的执着,最终使这座巨大的文化遗产没再受到更多的破坏。

敦煌缺水,不能洗澡;一盆水擦脸,擦身,洗脚,还舍不得倒掉。餐桌上的饭菜很简单,常常是一碗大盐粒、一碗醋,一碗水煮切面,那儿也没有蔬菜。

在物质匮乏的条件下,父亲把整个身心扑在敦煌艺术研究保护等工作上。后来国民政府决定撤销敦煌研究所,将石窟交给地方,并停拨经费。为这事,父亲压力很大,和母亲总是争吵不断。后来母亲说她身体不好到兰州去看病,结果再也没回来。

妈妈走后,我不得已中断了中学学业,回家照顾弟弟。没有条件上学,父亲便为她量身定制了课程,由父亲的学生董希文和苏莹辉等人辅导中西方美术史,同时和敦煌研究所的工作人员一起,临摹洞窟壁画。

父亲要求我将北魏、西魏、隋、唐、五代、宋、元各代表石窟的重点壁画全面临摹一遍,并在临摹中了解壁画的历史背景,准确把握历代壁画的时代风格。我每天兴致勃勃地登着蜈蚣梯,爬进洞窟临摹壁画。

建于五代时期的窟檐斗拱上鲜艳的梁柱花纹;隋代窟顶的联珠飞马图案;顾恺之春蚕吐丝般的人物衣纹勾勒;吴道子般吴带当风的盛唐飞天;金碧辉煌如李思训般的用色……

满目佛像庄严,莲花圣洁,飞天飘逸,我如醉如痴地沉浸其中,画得投入极了,在大漠荒烟中修行着自己艺术人生第一阶段没有学历的学业。

早晨的阳光直射进来,照亮满墙色彩斑斓的画面,彩塑的佛陀、菩萨慈眉善目地陪伴着我。头顶是节奏鲜明的藻井图案,围绕身边的是神奇的佛传故事、西方净土变画面,我的青春年华就这样在敦煌石窟中度过。

回顾我这辈子的成果,图案教学也好、设计也好,包括20世纪50年代人民大会堂的设计,和敦煌艺术都是分不开的。

父亲曾写信叮嘱我:“沙娜,不要忘记你是敦煌人。”

我知道,我一辈子都是敦煌的女儿。

附:常书鸿作品